こんにちは。院長の浦野です。

さて、今回はお家でできるシリーズ第3弾 『やってみよう!爪切り』 です。

- 爪切り

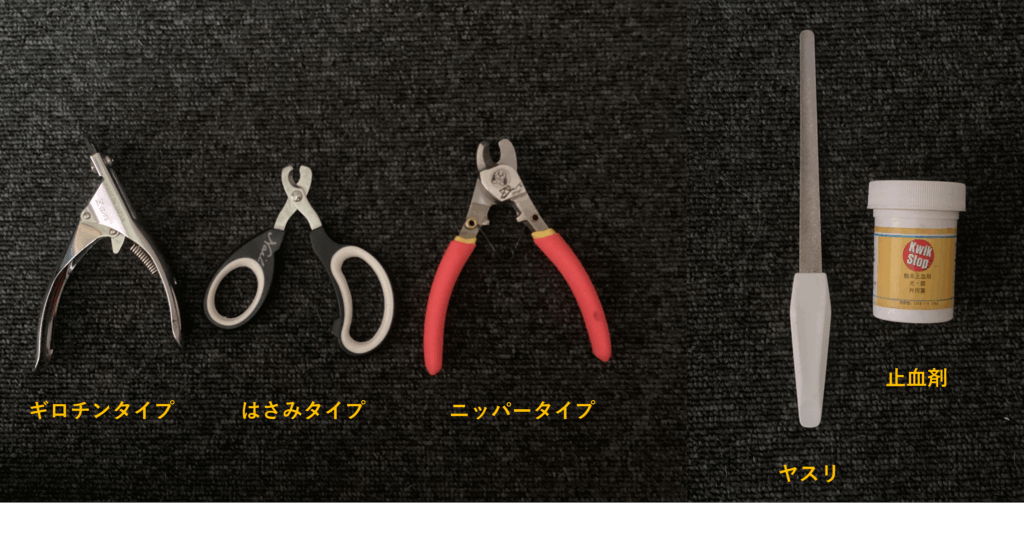

- 止血剤(あると慌てない)

- 爪やすり(なくてもよい)

動物用の爪切りはいくつか種類あります。代表的なものを挙げてみます。(個人的な感想含む)

ギロチンタイプ

- 動物種問わず使用可能

- 個人的には一番使いやすい

- 慣れると薄く削ったり、角度を調節したり細かい調整ができる

- 太い爪・巻き爪は切れない

- 小さな爪は、切るところが見にくいため切りづらい

ハサミタイプ

- 使い慣れた形状のため、初めての場合は使いやすい

- 猫や子犬、ハムスターなど小動物に使いやすい

- 硬い爪は切りづらい

ニッパータイプ

- 太い爪、巻き爪、硬い爪を切るには良い

- 細かい調節はしにくい

電動ヤスリタイプ

- 出血のリスクは少なく安全

- 使用したことがないので使用感はわかりません。。。

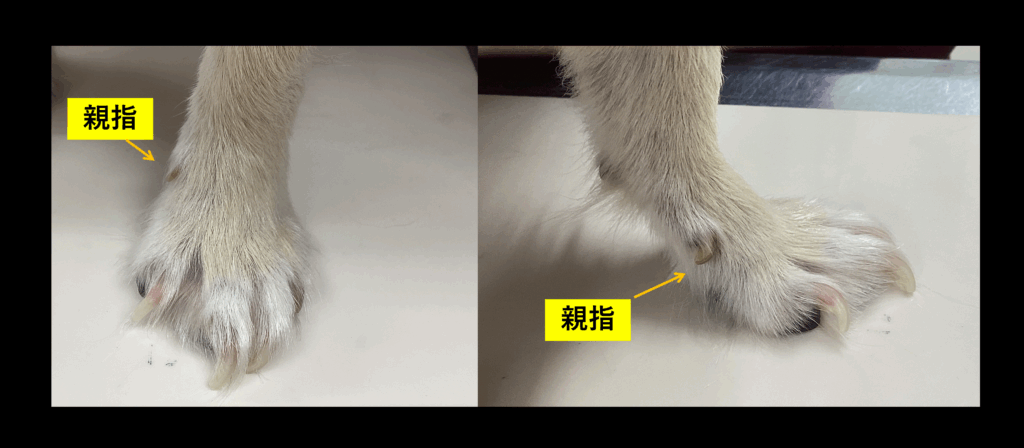

爪の本数は動物種により様々です。

- 犬:前4~5本 後4~5本

- 猫:前5本 後4本

犬は狼爪(親指)があったりなかったりで個体により本数が違います。必ず確認しましょう。

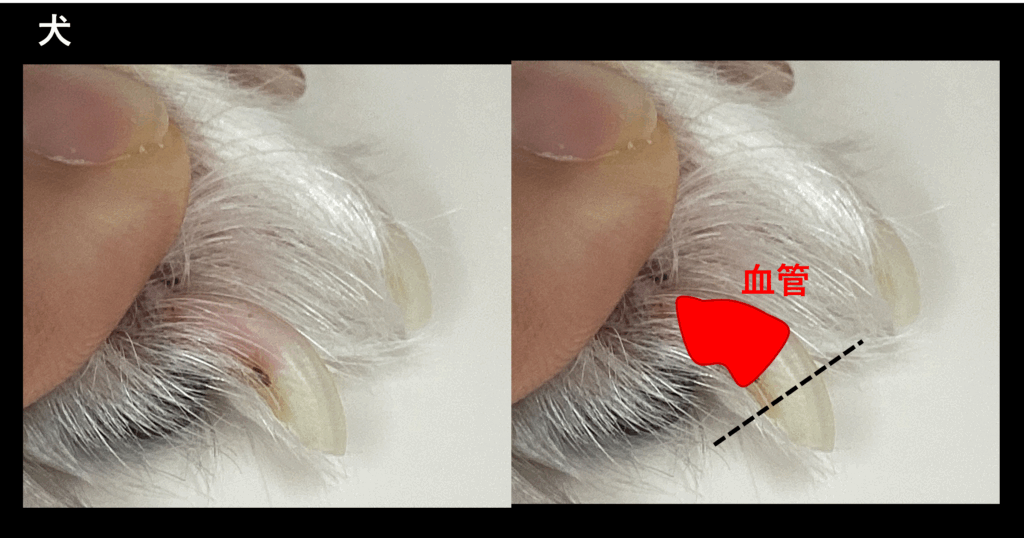

根本に血管や神経があります。

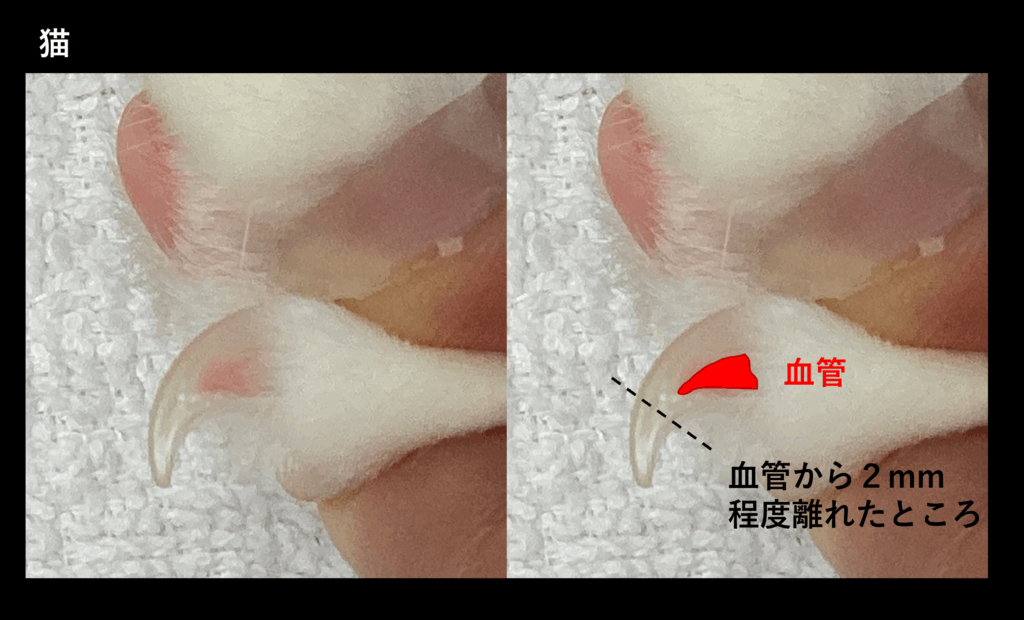

基本的には目視で血管を確認しながら、深爪しないようにします。

残念ながら黒い爪は血管が見えません。経験的に血管のある場所をイメージしながら、少しずつ切りますが、不安であれば動物病院やトリミングで任せたほうが無難です。

- 最も大事なポイントです

- 嫌がって暴れてしまっては誰がやってもうまくいきません(動物病院ではなんとか頑張りますが…望ましくありません)

- 日ごろからトレーニングする必要があります(特に幼少期から)

- 基本的な練習をした上で、爪切りに必要な動作や物に少しずつ慣らしていきましょう。

- トレーニングのポイントは下記を参照してください。

お手入れを嫌いにならないための基礎トレーニング方法(犬)

個体の性格にもよりますが、子犬の時期にどれだけ練習をして、成功体験を積むかが大切とされています。

- 悪い体験をさせない

- 良い体験をコツコツ積み重ねる

を意識して、トレーニングしましょう。

成犬になってから、いろいろなことを受け入れてもらうのは非常に難しいです。

手間と根気が必要ですが、ご家族皆で協力し頑張りましょう。

子犬の場合、何かをしようとすると、最初のうちはどうしても遊んでほしくて興奮してしまい、甘噛みをしたり、じゃれついたりで練習にならないことがあります。

まずは、お散歩をしたり、おもちゃで遊んだりして本人の欲求を満たしてから、落ち着いて練習できるタイミングをつくりましょう。

とにかく嬉しい・楽しいという印象をつけていく必要があります。

そのためには、それ相応のモノや事象が必要です。

本人が夢中になって楽しめるもの、子犬にとって価値の高いものを用意しましょう。

例:大好きなフード・おやつ、おもちゃ(夢中になって噛んでくれるもの)など

また、食べ物を使用する場合は空腹時に練習すると、価値が高まる可能性があります。

嫌がられてしまうとトレーニングとして失敗してしまいます。

- 最初のうちは優しく・ゆっくりと

- 焦らない

- いろいろなところを触る

- 苦手なところは無理せずその周囲から触る

を意識してやりましょう。

- フードやおやつを食べなくなる

- 動かす手を気にする

- 動きを止めてしまう

などがあれば、触り方が気に入らない可能性があります。様子をみながらやりましょう。

私は苦手です。

が、コツコツ積み重ねが重要です。

短時間(10分程度)でよいので、本人が飽きない時間を設定しましょう。

お手入れを嫌いにならないための基礎トレーニング方法(猫)

- 人に慣れていない

- とても臆病・怖がり

など、猫の性格によってはトレーニング自体が難しい場合があります。

無理に何かをしようとすると関係性が悪化してしまいます。

まずはその子の性格をしっかりと見極めましょう。

時には諦めることも必要です。

特に子猫のうちは遊びたいエネルギーに満ち溢れています。

落ち着いてトレーニングできるよう、十分に遊んで体力や欲求を発散させ少し疲れたタイミングで行いましょう。

好きなおやつがあるのが望ましいです。

CIAOちゅ~るのような少量ずつあげれるものが使いやすいですが、固形が好きな場合は少量ずつあげれるよう細かくしておくとよいでしょう。

おやつをあげながら、いろいろなところを触ってみます。

飽きやすいので、短時間10分以内にしましょう。

触る強さは猫が舌で舐める程度の強さがよいとされています。

力加減は難しいですが、上記をイメージしながらやさしく触りましょう。

犬に対してやるような派手な褒め方は猫が嫌うケースが多いです。

必要以上に撫でられるのも嫌います。

逆効果となる恐れがありますので、控えましょう。

ただただご褒美をあげるか、小声でそっと褒める程度にとどめましょう。

犬

- 膝の上にのせる・誰かに抱っこしてもらう・台の上にのせる。

- 台は降りれないくらいの高さ・広すぎないほうが、動きが制限されてやりやすい。

- 人手があればおやつをあげてもらい、気がそれたら爪切りをする。

- 指をつまむように押し、血管に注意して切る。

- 時間がかけられそうであれば、角を少しずつ落とすように切ると、出血のリスクをへらせます。

- 一度に全部やろうとせず、嫌がる前にやめる・短時間で済むよう心掛ける。

猫

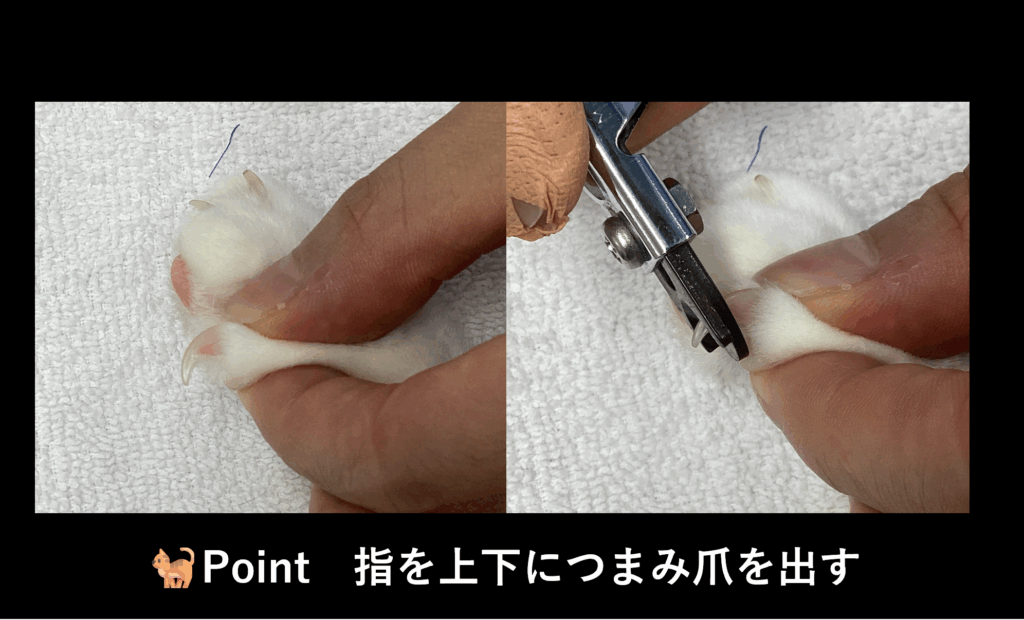

- 膝の上のせる・誰かに抱っこしてもらう。

- 人手があればおやつをあげてもらい、気がそれたら爪切りをする。

- 指をつまむように押し、爪がでたら血管に注意して切る。

- 切りたい場所をなるべく1回で切るように心がける。(短時間で済ますため)

- 一度に全部やろうとせず、嫌がる前に短時間で済むよう心掛ける。

- 前肢のほうが嫌がる傾向があるため、後肢から始め機嫌をみながらできるところまでやりましょう。

- 圧迫止血をします。

- 慌ててしまうかもしれませんが、焦らず落ち着いて対応しましょう。

- ティッシュやカットメンなどを押し当て、5~10分ほど圧迫しましょう。

- 出血は少し止まりにくいので、気持ち長めに圧迫します。

- 止血剤があるときは出血をぬぐいつつ、出血部位に粉を押し付けます。

- 概ね1~2ヶ月に1回程度が目安になります。

- 犬の場合は床に爪が接地している、歩くときにカチカチ音が鳴る場合は切るタイミングです。

- 猫は高齢になると爪とぎが不足し、巻き爪になりやすくなります(ほとんどが前肢)。こまめにチェックしてあげましょう。

以上です。

その子の性格を把握しながら、コツコツ練習しましょう。

難しい場合は動物病院やトリミングでやってもらいましょう。

当院では、診察せず爪切りだけすることも可能です。

ご気軽に来院ください。